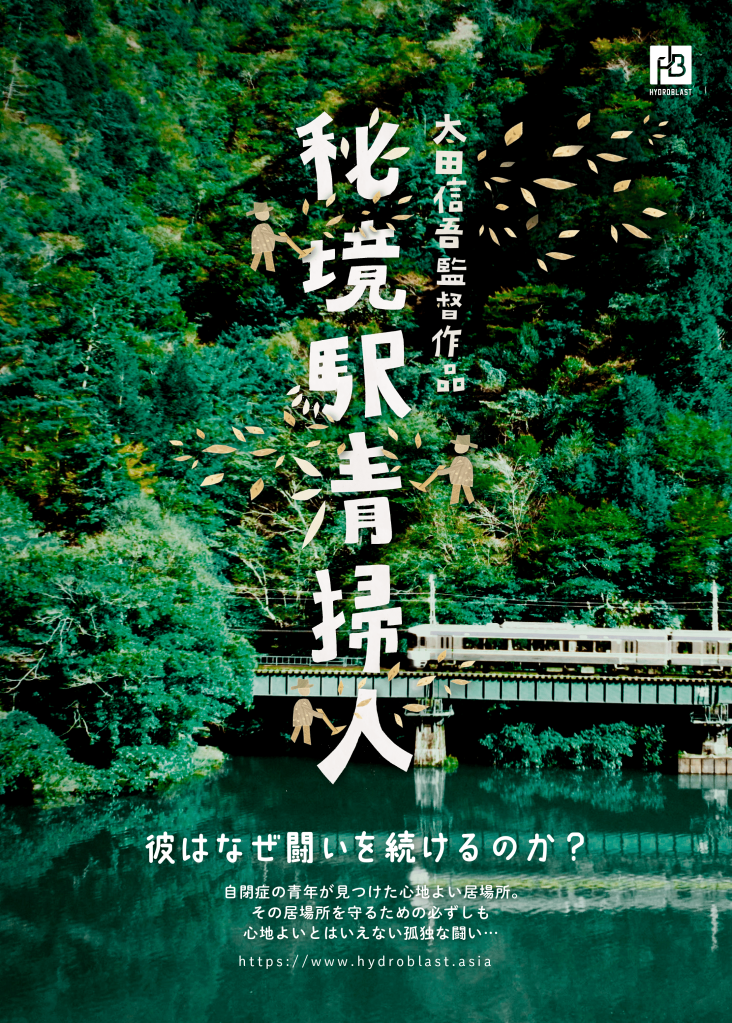

【クロスプレイ東松山】「イディオリトミー」的デイサービス楽らくのあり方

むかしむかしあるところに、「アトス」という山があり、その山には、とても不思議な修道院が建っていました。本来、修道院というものは、イエス・キリストの精神にならって祈りと労働のうちに、共同生活をするための施設です。食べる時も祈る時も作業をする時も、そして眠る時でさえ、一切の生活を共同で行い、信仰を高めるものなのです。しかし、アトスにある、この不思議な修道院では、それぞれが「固有のリズム」を保って生活をしていました。修道士たちは個室をもち、自分の部屋でご飯を食べました。

それでも、土曜日の午後と日曜日は、号令がかかるわけでもないのに、ある場所に集まってきて、それぞれのリズムを保ったまま時間を過ごし、また自分の場所に戻って行くのです。彼らは、ひとりひとりでありながら、共同体のメンバーであり、孤独と一体感のあいだに、身をゆだねることができるのです。そんな彼らの生活は「イディオリトミー」と呼ばれていました。

———

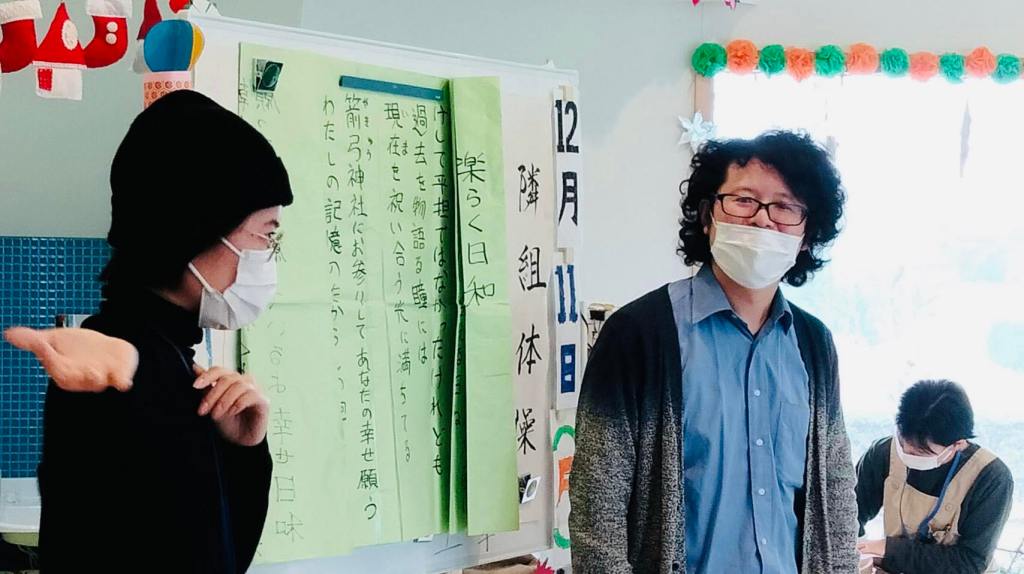

「クロスプレイ東松山」第3週目のことです。東松山市にある高齢者通所介護施設「デイサービス楽らく」で実習生として過ごした私は、まるで「アトス山の修道院」にいるような心持ちで毎日を過ごしていました。

フランスを代表する批評家にロラン・バルトという人がいます。彼は、ある一部のエリート層だけにわかるような批評ではなく、恋愛など、私たちの生活に潜むさまざまなことがらを批評した人です。また、来日の際には、「すきやき」や「天ぷら」まで批評しました。バルト氏の手にかかれば、天ぷらの衣に散在する「すきま」でさえ、「レース編み細工」と例えられてしまうのです。

脱線、脱線。

そんなバルト氏が、晩年の人生をかけて研究していた最大のテーマが「いかにして共に生きるか」でした。そこでアトス山の修道院における「イディオリトミー」という概念と運命的な出会いを果たします。

「固有な」という意味の〈イディオス〉と、「リズム」という意味の〈リュトモス〉からなるこの言葉は、ひとりひとりが「固有のリズム」を保つことができる共同体のあり方を示しています。コミュニティデザインの先駆的実践者、山崎亮氏は、自身の会社の理念にも「イディオリトミー」を掲げながら、この概念を「思い思い」という言葉で翻訳しています。

実習生初日、私は入浴介助の現場に足を踏み入れました。職員さんは、介護の勉強をしたことがない私を、お風呂場の中にまでいれてくださり、シャワーの水しぶきがかかるくらいの距離で、利用者さんの入浴に立ち会わせていただきました。利用者さんの剥き出しの背中を見ながら、こみ上げてくる感情がありました。「私は昨日までずっと『さわる』ように利用者さんを見てきたのかもしれない。そして、今、私はきっと『ふれる』ように彼らを見ている。」

「ふれる」と「さわる」の違いは、美学者である伊藤亜紗氏が著書『手の倫理』において、以下のように言及されていますが、それは触覚だけでなく「視覚」にも適用されると感じました。

その研究者と会うのは初めてで、お互いの研究について自己紹介しつつ、ざっくばらんに雑談を繰り広げていました。彼の専門は体育科教育学。私の専門は美学という哲学系の学問です。分野は違いますが、しだいに議論が白熱していき、彼は自らの体育教育の理想を語り始めました。

「体育の授業が根本のところで目指すべきものって、他人の体に、失礼ではない仕方でふれる技術を身につけさせることだと思うんです」

(中略)

序で区別したように、「さわる」は、相手との感情的な交流を考慮しない一方的な接触です。彼の意図はむしろ、相手の事情を思いやりながら、それを尊重するように接触することにあります。この双方向性を意図するなら、接触は「さわる」ではなく「ふれる」でなければなりません。

伊藤亜沙『手の倫理』

クロスプレイ東松山が始まって最初の2週間、なるべくホールに出て、利用者さんと職員さんの手つきや交流から、なにかを得ようと躍起になっていましたが、一方的に「さわる」ような視覚から得られるものは限られていました。お風呂場で、はじめて「双方向性」のある視覚を知覚し、「ふれる」ように見ることに成功したような気がしました。

そのヒントとなったのが、介護士さんの「1日たりと同じ日はないのよ」という言葉であり、それはケアに関わる態度として、「不確実性」に開かれているか否かという重要なポイントでした。社会心理学者の山岸俊男氏は、著書『安心社会から信頼社会へ』の中で、「信頼」を以下のように定義づけています。

信頼は、社会的不確実性が存在しているにもかかわらず、相手の(自分に対する感情までも含めた意味での)人間性のゆえに、相手が自分に対してひどい行動はとらないだろうと考えることです。

山岸俊男『安心社会から信頼社会へ』

「不確実性」をよしとする空間にしか、「信頼」というものは生まれないのではないか。「不確実性」を排除する空間では、スマートに物事が進むのかもしれませんが、そこで得られるのは「信頼」ではなく「安心」であると山岸氏は続けます。つまり、相手の行動を自分のコントロール下に置くことです。ベテラン介護士であっても、入浴介助の時は、いつも「ドキドキしてしまう」とおっしゃっていました。どんなに経験を続けても、この「ドキドキ」を継続させられることこそが、カリスマ介護士の所以なのでしょう。そして、その感覚は、カリスマ俳優にも通じることです。何十年と舞台に立ち続けていても、何十回同じ作品を繰り返し上演していても、毎回きちんと「ドキドキ」できる。それは、観客を強く信頼し、勇気をもって「不確実性」に開いている俳優にしかできないことです。

入浴介助で「ふれる」ように見るスキルを獲得した私の視界は広く、そして少し寛容となりました。きっと、前半の滞在では一方的かつ非常に能動的に「見よう」としていたあまり、眉間にしわがよっていたことでしょう。ホールに戻り、「ふれる」ように空間を見ていると、ここには、決定的に何かが欠如しているということに気づきました。それが、「中心」です。サッカーの世界で言えば、パスや他の選手への指示を出し、試合の流れをコントロールする役割を果たすチームの「指令塔」的存在。しかし、不思議なことに、「中心」が存在しなくても、空間は心地よく機能しているのです。そして、利用者さんたちそれぞれの「固有のリズム」も担保されている。

「中心」は「権力」と切っても切れない関係にあります。バルト氏も、イディオリトミーを考察する際、「権力」についてふれていますが、「イディオリトミー=全般的流動性≠確固とした地点:権力」と記述した上で、イディオリトミーの特徴を「ある宗教的権力に対する同じ自立性によって特徴づけられる」と注釈を加えています。楽らくが、イディオリトミー的に機能している所以のひとつに、この「権力の不在」が関係しているのかもしれません。職員さんそれぞれに役割がありながら、時として、すっぽりと空いてしまった空間には、誰が指示をするということなく、数秒後にはきちんと誰かの役割の中におさまっているのです。そんなイディオリトミックな楽らくだからこそ、ある共同体におけるひとりひとりの「多様性」、さらには、ひとりの人間の中にある「多様性」までをも担保することができているように見えるのかもしれません。

デイサービス楽らくで「クロスプレイ東松山」を担当する藤原顕太さんは、楽らくにおける「固有のリズム」を担保する職員さんたちの仕事を「空気のコーディネーター」と称していました。この「空気」という言葉には、その空間に流れるエネルギーのようなものも含まれるようです。

バルト氏が晩年長い時間をかけて研究し、死によって中断されてしまった「いかにして共にいきるか」の理想形としての「イディオリトミー」。その言葉を探るヒントが、デイサービス楽らくに隠されているのではないかとワクワクしています。自分が想定する方向性に突き進み、闇雲になにかを掴み取ろうと努力するのではなく、今まで培ってきた「自分の価値観」が崩れることを恐れずに、相手の「固有のリズム」に耳をすませられるよう、もう一度、現場に立ち会わせていただきたいと思います。